【#4】不適合が発生したら:全体像の確認~対策の設定

今回は、原因調査の手順について、5番目の「全体像の確認」、6番目の「問題の分析」、7番目の「対策の設定」について説明します。

(e)全体像の確認

絞り込み、確定した原因について、全体的な確認を行います。

・作業者に対して、事象発生時の原因だったかの確認も行います。

ヒアリング時に出てこなかった発言がでてくることもあります。

その際、作業者から「だって、先輩からこうやってやれと教えてもらった」というような【言い訳】や「納期に間に合う

ように何とかしろって上司に言われた」というような【愚痴】が出てきたときには、間接要因(誘発要因/背後要因)を

洗い出す機会であることも多く、ちゃんと聞いて他に問題がなかったか、改善できるところはないかを検討しましょう。

但し、整理され、問題点が明確になってくると考えられる対策に基づいた原因を挙げる人も出てくるので、現実を

踏まえた整理に留意しましょう。

・発生面(発生と流出)と管理面から全体的に確認します。

不適合を発生させないことも重要ですが、万一発生させたとしても、社内で止めることができればお客様に迷惑をかける

影響は少なくなります。

(f)問題の分析

検討した原因について、全体像の確認を実施し、今回の不適合の原因かどうかを判断します。

●判り易く、簡潔な表現に見直します。

●原因の内、真因は何かを判断します。

●真因以外(誘発要因/背後要因等)も対策が必要です。

(g)対策の設定

問題点、原因に対して対策を設定します。

(a)FTAで洗い出された要因が、原因かどうか特定しきれないこともあります。

発生が確率的に起こるもので、際限が確認できない。

再現確認のために時間や費用が膨大となる。

そのようなときは、考えられる要因の全てに対して対策を設定するのが再発防止に有効です。

(b)対策を実施することによる影響も検討しましょう。他の不適合の要因となったり、安全性や性能への影響もあるかもしれません。設計変更する際の検討手法も整理しておきましょう。

(c)対策のための費用や期間も考慮すべきです。対策による残存リスクを見積り、どの対策とするかの設定をします。(リスクマネジメントの考え方です)

(d)今回の不適合原因ではなかったとしても、今後不適合を発生させる可能性があれば、対策を設定する必要があります。(再発防止だけではなく、類似不適合の防止も考える)

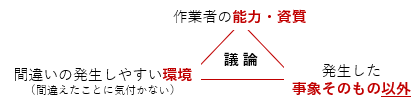

(e)原因を個人の問題とすると、その個人に対する対策のみとなってしまい、背後要因などが対策されずに他の人でも再発の可能性がでてきます。

(f)ヒューマンエラーは発生するものと考え、不適合を外に流出させない対策が必要です。

(g)問題の抽出で参加してもらった、設計、製造、品証、資材や営業などの関連部門の人に、全体像を確認してもらい、妥当性や、抜けなどについて意見を求めましょう。

これまで、4回に渡って書いてきましたが、不適合は対応するメンバの成長の機会や、製品の改善の機会でもあります。素早い調査、的確な対策、真摯な対応によって、お客様の信頼を勝ち取ることもできますし、対応を誤れば信頼を失って会社の運営に大きな悪影響を与えることもあります。

FTAやなぜなぜ分析を用いたワークショップを主体とした訓練の講習も準備していますので、ご検討ください。

文責:大橋 義仁